जयशंकर गुप्त

प्रकृति की मार और अभाव की जिंदगी

.jpg) |

| 'सोने का किला !' |

पिछले सप्ताह राजस्थान के जैसलमेर जिले में जाना हुआ. जैसलमेर हम पहले भी जा चुके हैं लेकिन इस बार की बात कुछ और थी. ऐसे समय में जबकि दिन का तापमान तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, थार मरुस्थल वाले जैसलमेर की यात्रा! अटपटी सी बात लगती है. लेकिन चहुंओर मरुस्थल, रेत के टीबों (धोरों), कीकर (बबूल)- और खेजरी के सूखे-हरे दरख्तों, जालों और जहा-तहां भेड़-बकरियों, गायों के अलावे और कुछ भी नहीं दिखनेवाले जैसलमेर के भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे ग्रामीण इलाकों में भी तो लोग जीते हैं. कैसे? यह जानना ही अपनी यात्रा का मकसद था.

जैसलमेर की ख्याति यहां सुनहरे किले और खासतौर से यहां से 45 किमी दूर सम के पास रेत के टीबों से सूर्यास्त के मनमोहक सौंदर्य के नजारे के लिए ही रही है. जैसलमेर का किला सोने का नहीं बना है और न ही इसकी दीवारों पर सोने का रंग चढ़ा है. लेकिन यहां 25 किमी के दायरे में स्थित 20 फुट गहरी खदानों से निकलने वाले सुनहरे रंग के रेतीले पत्थरों (सैंड स्टोन्स) से बना होने के कारण दूर से, और खासतौर से चटखती धूप अथवा रात में बिजली की रोशनी में भी यह किला सोने की तरह दमकता है. और अब तो शहर में तथा जिले में भी अधिकतर इमारतों के भी इन्हीं पत्थरों से बनी होने के कारण जैसलमेर को स्वर्णनगरी भी कहा जाने लगा है. प्रख्यात फिल्मकार स्व. सत्यजित रे ने किले की इसी खूबी के कारण एक फिल्म बनाई थी, ‘सोनार किल्ला’ यानी सोने का किला. इन पत्थरों की खासियत अपेक्षाकृत कमजोर होने और धूप में सोने जैसे दमकने के साथ ही ईंट के मुकाबले सस्ते, गर्मी में अपेक्षाकृत ठंडे और सर्दियों में गरम होने की भी है. किले की एक खासियत और भी है. देश और दुनिया में भी यह शायद पहला किला है जहां भरी पूरी आबादी और बाजार भी है. इसलिए भी देश और विदेश से बड़े पैमाने पर पर्यटक यहां हर साल आते हैं. पर्यटकों का मौसम यहां जुलाई-अगस्त से लेकर मार्च-अप्रैल तक होता है. पाकिस्तान की सीमा से लगा होने के कारण जैसलमेर और आसपास की आबादी का बड़ा हिस्सा सीमा सुरक्षा बल, भारतीय सेना और वायुसेना के लोगों का है. एक तरह से देखें तो जैसलमेर की अर्थव्यवस्था मुख्यरूप से पर्यटकों और सेनाओं तथा सीमा सुरक्षा बल के जवानों-अफसरों पर ही टिकी है.

|

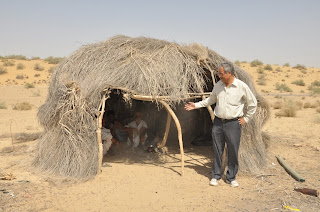

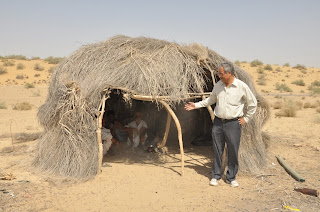

| सड़क किनारे झोंपड़े में गर्मी से बचाव और चूल्हे पर पकती चाय |

हाल के वर्षों में जैसलमेर में कई तरह के बदलाव आए हैं. इंदिरा गांधी नहर के प्रवेश के कारण कई इलाकों में पानी पहुंचने लगा है. कहीं कहीं हरियाली भी दिखने लगी है. इसके चलते बरसात की मात्रा भी बढ़ी है, (एक जमाने में बरसात यहां नहीं के बराबर होती थी. कहा तो यह भी जाता है कि एक बार गांव में बरसात हुई तो एक आठ-दस साल का बच्चा डर कर घर में घुस गया क्योंकि उसने कभी आसमान से पानी बरसते देखा ही नहीं था. इसी तरह से कुछ वर्षों पूर्व अचानक भारी बरसात के कारण जैसलमेर में आयी बाढ़ से डरकर लोग घरों में छिप गए थे), रेगिस्तान या कहें रेत के टीबे भी सिमटने लगे हैं. सैंड स्टोंस, लाइम स्टोन, जिप्सम जैसे खनिजों के कारण और फिर हाल के वर्षों में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संयंत्रों के कारण और इन सबके अलावा अब दिल्ली से सीधी रेल सेवा जैसलमेर तक पहुंचने के कारण पर्यटकों की आमद लगातार बढ़ते जाने से यहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं. इससे पहले हवाई जहाज से अथवा रेलगाड़ी से भी जोधपुर और वहां से तकरीबन 300 किमी तक की जैसलमेर की दूरी टैक्सी, बस अथवा छोटी लाइन की छुकछुक रेलगाड़ी से तय करनी पड़ती थी.

लेकिन इन सारी गतिविधियों और विकास कार्यों का जैसे जिले के दूर दराज के, पाकिस्तान की सीमा से सटे गांवों-ढाणियों-बस्तियों में रहने वाले ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक सेहत पर खास असर नहीं पड़ा है. चरम को छूती गर्मी हो अथवा बरसात या फिर सर्दियों में हाड़ कंपाने और शून्य डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने वाली ठंड, दूर दराज के गांवों और ढाणियों में रहने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ा देती है. गर्मी तो इन दिनों दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भी तकरीबन इसी हिसाब से पड़ रही है लेकिन अभाव की जिंदगी जैसलमेर के मरुस्थली इलाकों में गर्मी को और भी मारक बना देती है. दूर दूर तक आबादी का नामो निशां नहीं. चारों तरफ रेतीले बंजर में कीकर (बबूल),खेजरी और जाल की घासें. कहीं कहीं गाय, भेड़-बकरियों के झुंड नजर आ सकते हैं. या फिर फूस के झोंपड़ों में गर्मी से पनाह लेते चरवाहे. यहां भी शहर-कस्बों में जहां पक्के मकान हैं और बिजली-पानी की सुविधा उपलब्ध है, लोग पंखे, एसी, कूलर के जरिए गर्मी से बचाव कर लेते हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई गांव और ढाणियां हैं जहां अभी तक सड़क, बिजली पहुंची ही नहीं. पानी का भी अभाव है. सूर्य की तपिश बढ़ने पर लोग गोबर मिश्रित मिट्टी से बने घरों में दुबके रहते, भींगे कपड़ों से तन को लपेटकर गर्मी से बचाव करते हैं. अगर बाहर निकल गए हैं तो हरे-सूखे दरख्तों अथवा घास-जालोंकी छांह या उसका एहसास ही रक्षा कर सकती है. छांह की तलाश में मवेशी भी भटकते रहते हैं. इन सबके बीच रेतीली आंधी लोगों की दुश्वारियों को और बढ़ा देती है. आंधी के कारण तापमान में थोड़ी कमी जरूर आ जाती है लेकिन इससे रेत घरों में घुस जाती है. जब आंधी चलती है, पास से भी कुछ भी दिखाई नहीं देता.

तपती रेत में नीचे ट्यूबवेल से पानी लाती महिलाएं |

|

लेकिन देश के अन्य हिस्सों की गर्मी और यहां रेगिस्तानी इलाकों की गर्मी में एक बुनियादी फर्क है. अगर हवा चल रही है और आप पेड़-दरख्त की आड़ में हैं तो रहत महसूस कर सकते हैं. और फिर यहां सूर्योदय के साथ ही रेत जिस रफ्तार से गरम होती है, सांझ ढलने के साथ ही उसी रफ्तार से ठंडी भी होने लगती है. रात होने तक तो पूरे इलाके में तापमान इतना ठंडा (25-26 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे कम भी) हो जाता है कि बाहर मैदान में सोने वाले को कंबल अथवा रजाई के बगैर रात काटनी दूभर हो जाती है. इलाके के ग्रामीण बताते हैं कि उन्होंने अभाव की जिंदगी के साथ यहां मौसम का मुकाबला करना सीख लिया है. ठंडे पानी के लिए रेतीली मिट्टी में धंसाकर रखे घड़ों-मटकों में भरा पानी ठंडा रहता है. पीने का हो अथवा नहाने का, आदमी के लिए हो अथवा मवेशी के लिए, पानी के लिए लोगों को सरकारी ट्यूबवेल से भरे टैंक और टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है. लोग अपने घरों के सामने सीमेंट, चूने की टंकी बना कर उसमें पानी जमा कर लेते हैं. पानी कम पीने और कई कई दिन बाद नहाने की आदत सी बन गई है. अधिकतर इलाकों में पानी खारा और नमकीन तथा फ्लोराइडयुक्त होता है. अक्सर तमाम तरह की मौसम और जल जनित बीमारियों का सामना भी ग्रामीणों को करना पड़ता है. आसपास प्रशिक्षित डाक्टर और नर्सों वाले सरकारी अस्पताल नहीं. मामूली बीमारी के लिए भी जैसलमेर और जोधपुर तक जाना ग्रामीणें की नियति है. रास्ते में मरीज का दम तोड़ देना आम बात है. ग्रामीण इलाकों, खासतौर से पंचायत और प्रखंड मुख्यालयों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं भी तो वहां डाक्टर नहीं मिलते. गांवों में और वह भी गर्मियों में सरकारी डाक्टरों का इन इलाकों में मिलना किसी देवी देवता के दर्शन से कम नहीं. यही हालत स्कूलों की भी है. ग्रामीण इलाकों में अधिकतर स्कूलों में शिक्षक आते ही नहीं तो बच्चे भी नदारद ही रहते हैं. गांवों-ढाणियों में कुछ पैसेवालों को छोड़ दें तो शौचालय की सुविधा नहीं के बराबर नजर आती है. शौच के लिए खुले में ही जाना पड़ता है. खासतौर से औरतों को रात के अंधेरे में ही खुले मैदान में जाना पड़ता है. दिन में उन्हें झुरमुटों की आड़ की तलाश में बहुत दूर तक जाना पड़ता है. जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में अभाव की यह जिंदगी देश की 66-67 वर्षों की आजादी पर प्रश्नचिह्न भी लगाती है. क्या दिल्ली के वातानुकूलित कमरों-कार्यालयों में बैठे हमारे योजना आयोग और उसके कर्ता -धर्ताओं को इसका एहसास है?

नोट: इस लेख, यात्रा वृतांत के सम्पादित अंश लोकमत, लोकमत समाचार में प्रकाशित.

इस लेख यात्रा वृतांत एवं ब्लॉग पर प्रकाशित अन्य लेखों पर टिप्पड़ी -प्रतिक्रिया jaishankargupta@gmail.com पर भी दर्ज की जा सकती हैं.

जैसलमेर से बाहर उत्तर पश्चिम की ओर निकलते ही कंकरीली-रेतीली झाड़ियों से भरे मैदान दूर दूर तक दिखाई देते हैं. सड़क सीमा संगठन द्वारा बनाई सड़क सीधे जैसलमेर से 130 किमी दूर पाकिस्तान सीमा के पास स्थित तनोट तक जाती है. कहीं कहीं सड़क पर रेत भर जाने से कठिनाई होती है. थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर बड़े बड़े दैत्याकार पंखों वाले मोटे खंभों की कतार दिखती है. ये खंभे यहां बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा (विंड एनर्जी) के उत्पादन में लगी कंपनियों सुजलान एनर्जी और एनरकान के हैं. जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े काम हो रहे हैं. सरकारी सूत्रों के अनुसार इससे तकरीबन 500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है. पवन ऊर्जा के उत्पादन में लगी कंपनियों की मानें तो अगर स्थापित क्षमता का संपूर्ण उपयोग हो जाए तो पूरे देश का बिजली संकट इससे दूर हो सकता है. कहीं-कहीं सौर ऊर्जा के संयंत्र भी दिखते हैं.

जैसलमेर से बाहर उत्तर पश्चिम की ओर निकलते ही कंकरीली-रेतीली झाड़ियों से भरे मैदान दूर दूर तक दिखाई देते हैं. सड़क सीमा संगठन द्वारा बनाई सड़क सीधे जैसलमेर से 130 किमी दूर पाकिस्तान सीमा के पास स्थित तनोट तक जाती है. कहीं कहीं सड़क पर रेत भर जाने से कठिनाई होती है. थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर बड़े बड़े दैत्याकार पंखों वाले मोटे खंभों की कतार दिखती है. ये खंभे यहां बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा (विंड एनर्जी) के उत्पादन में लगी कंपनियों सुजलान एनर्जी और एनरकान के हैं. जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े काम हो रहे हैं. सरकारी सूत्रों के अनुसार इससे तकरीबन 500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है. पवन ऊर्जा के उत्पादन में लगी कंपनियों की मानें तो अगर स्थापित क्षमता का संपूर्ण उपयोग हो जाए तो पूरे देश का बिजली संकट इससे दूर हो सकता है. कहीं-कहीं सौर ऊर्जा के संयंत्र भी दिखते हैं.

.jpg)