बांग्लादेश की राजधानी ढाका में

|

| ढाका के हजरत शाह जलाल हवाई अड्डे पर वीआइपी लाउंज के बाहर |

सत्तर के शुरुआती दशक में जिन नेताओं को हम दीवानगी की हद तक चाहते थे, उनमें से एक बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान की सरजमीं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका जाने का आमंत्रण किसी मनचाही मगर अनपेक्षित मुराद के पूरी होने से कम नहीं था. बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के निमंत्रण पर भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रमौलि के. प्रसाद के नेतृत्व में 17 फरवरी 2019 को पांच दिनों की यात्रा पर वहां जानेवाले प्रेस परिषद के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में मुझे भी शामिल किया गया. मन में उत्साह, उमंग के साथ कुछ सवाल भी उमड़-घुमड़ रहे थे. अन्य सदस्यों में थे हमारे मित्र और परिषद के सदस्य छायाकांत नायक, सैयद रजा रिजवी, सुषमा यादव और प्रेस परिषद की सचिव अनुपमा भटनागर. यह वही समय था, जब (14 फरवरी 2019) जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आरडीएक्स बमों और आत्मघाती आतंकवादी से लदी एक कार के हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे.

बांग्लादेश और इसके नायक शेख मुजीबुर्रहमान के बारे में जानने की ललक छात्र-युवाकाल से ही रही. सत्तर के दशक के शुरुआती वर्षों, 1972-73 में समाजवादी नेता जार्ज फर्नांडिस अक्सर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हमारे अविभाजित आजमगढ़ (अभी मऊ जनपद) के मधुबन में आते और अपनी सभाओं में बांग्लादेश के अस्तित्व में आने और उसके लिए शेख मुजीब के संघर्ष का नाम लेकर पूर्वांचल के लोगों को भी अपने पिछड़ेपन के विरुद्ध संघर्ष-बगावत के लिए प्रेरित करते थे. पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब और उनके साथियों के सुदीर्घ संघर्ष और नतीजे के रूप में 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के रूप में एक नये स्वतंत्र और संप्रभु देश के उदय से जुड़ी गाथाएं हमारे किशोर-युवा विद्रोही मन को बहुत भाती और प्रभावित-प्रेरित करती थीं. इस कड़ी में 15 अगस्त 1975 की अल्ल सुबह उनके अपने निवास पर उनकी अपनी ही सेना के बागी अधिकारियों-जवानों के द्वारा शेख मुजीब और उनके परिवार के भी अधिकतर सदस्यों सहित कुल 20 लोगों की नृशंस हत्या विचलित मन में तमाम तरह के सवाल खड़े करती थी कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायक की हत्या महज चार साल के भीतर ही क्यों कर दी गई.

दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश की उत्तर, पूर्व और पश्चिमी सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार से मिलती है. इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है. सिलिगुड़ी कारिडोर इसे नेपाल और भूटान से और सिक्किम चीन से पृथक करता है. बांग्लादेश की सीमाएं भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों-पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ लगती हैं. आबादी (तकरीबन 16 करोड़, 2017 में) के हिसाब से यह दुनिया का आठवां लेकिन क्षेत्रफल (144,000 वर्ग किमी) के हिसाब से 94वां देश कहा जाता है. क्षेत्रफल कम और आबादी ज्यादा होने के कारण इसे विश्व की सबसे घनी आबादीवाला देश भी कहा जा जाता है. भारत की आजादी से पहले यह अविभाजित भारत और भारत की आजादी और उसके साथ ही धार्मिक आधार पर हुए भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा रहा.

जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और धर्म के आधार पर हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान के रूप में देश के दो टुकड़े हुए, बंगाल भी दो हिस्सों में बंट गया. इसका हिंदू बहुल इलाका भारत के साथ रहा और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया तथा मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया. हालांकि पाकिस्तान के साथ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की कोई सीमा नहीं लगती थी. खानपान, रहन सहन, भाषा और संस्कृति के मामले में भी पाकिस्तान के साथ इसका कोई मेल नहीं था. और फिर पाकिस्तान के शासकों का पूर्वी पाकिस्तान के प्रति सौतेला, उपेक्षा और अपमान का व्यवहार! शायद यह भी कुछ कारण थे कि आगे चलकर धर्म भी पाकिस्तान को एकजुट नहीं रख सका.

स्वाधीनता के बाद बांग्लादेश के कुछ प्रारंभिक वर्ष राजनैतिक उथल-पुतल और अस्थिरता के थे, देश में 13 शासक बदले गए और चार सैन्य बगावतें भी हुईं. मौजूदा गण प्रजातंत्री बांग्लादेश (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश) में भारत की तरह ही संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री देश का प्रशासनिक प्रमुख होता है. राष्ट्रपति को हर पांच साल बाद चुना जाता है जबकि हर पांच साल पर ही प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनी जानेवाली जातीय (राष्ट्रीय) संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की जाती है. बांग्लादेश आज दुनिया की तेजी से उभरती विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है.

बांग्लादेश की राजधानी ढाका बूरी या कहें बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा शहर है. राजधानी होने के अलावा यह बांग्लादेश का औद्यौगिक, वाणिज्यिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है. अभी यहां पर धान, गन्ना और चाय का व्यापार होता है. ढाका की आबादी तकरीबन 1.1 करोड़ है जो इसे आबादी के हिसाब से दुनिया के ग्यारहवें सबसे बड़े शहर का दर्जा भी दिलाता है. ढाका का अपना इतिहास रहा है. मुगल सल्तनत के दौरान 17वीं सदी में ढाका को जहांगीर नगर के नाम से भी जाना जाता था, तब यहां न सिर्फ प्रादेशिक राजधानी हुआ करती थी बल्कि यहां पर निर्मित होने वाले मलमल के व्यापार में इस शहर की पूरी दुनिया में धाक थी. इसे पूरब का वेनिस भी कहा जाता था. यहां के मलमल से बनी मसलिन साड़ी अंगूठी से निकल जाती थी. अंग्रेजों ने यहां के मलमल उद्योग को तहस-नहस कर दिया. हालांकि आधुनिक ढाका का निर्माण एवं विकास उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान ही हुआ और जल्द ही यह कोलकाता के बाद पूरे बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर बन गया. भारत विभाजन के बाद 1947 में ढाका पूर्वी पाकिस्तान की प्रशासनिक राजधानी बना तथा बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आने पर यह देश की राष्ट्रीय राजधानी घोषित हुआ. इसे दुनिया में मस्जिदों के शहर और रिक्शों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है.

बहरहाल, 17 फरवरी, रविवार की शाम को हम दिल्ली से कोलकाता हुए बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गए थे. हालांकि यात्रा में सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया से ही यात्रा करने की औपचारिक मजबूरी के कारण छह-सात घंटे का समय लग गया. एयर इंडिया की सीधी उड़ान नहीं होने के कारण हम पहले कोलकाता और फिर कोलकाता से ढाका आए जबकि कई निजी एयरलाइनों की सीधी उड़ान तकरीबन तीन घंटे में पूरी हो जाती है. कीमत भी कुछ कम ही लगती है. हमारे साथी छायाकांत नायक का टिकट कुछ कारणों से निजी एयरलाइन से हुआ इसलिए वह तकरीबन हमारे समय ही निकल कर हमसे घंटों पहले ढाका पहुंच गए थे. रास्ते में ‘महाराजा’ यानी एयर इंडिया का आतिथ्य उनकी आर्थिक सेहत के अनुरूप ही था. मांसाहारी यात्रियों के लिए कुछ और निराशा हुई. विमान में केवल शाकाहारी नाश्ता-भोजन ही उपलब्ध था. कोलकाता हवाई अड्डे पर अगली उड़ान की प्रतीक्षा और 70 रु. में आधा लीटर पानी अखर गया. हवाई अड्डों पर खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतें सचमुच बेलगाम हैं.

ढाका में सूफी संत हजरत शाह जलाल के नाम पर बने ढाका हवाई अड्डे पर हम 17 फरवरी की देर शाम को पहुंचे थे. वहां वीआइपी एराइवल के साथ लगे वीआइपी लॉंज में बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) मोहम्मद मोमताजुद्दीन और उनके सहयोगी पहले से ही स्वागत में तैयार मिले. मोमताजुद्दीन साहेब, उनकी पत्नी, रिश्तेदार हम लोगों के ढाका प्रवास के दौरान लगातार साथ रहे. यहां तक कि लौटते समय भी वह अपनी उम्र और थकावट की परवाह किए बगैर एयरपोर्ट तक छोड़ने आए. ऐसा आतिथ्य कम ही देखने को मिलता है. बांग्लादेश प्रेस काउंसिल का मेहमान होने और इसके चेयरमैन के साथ होने के कारण भी हमें नया पल्टन स्थित अपने ठहरने के लिए निर्धारित ‘होटल विक्ट्री पैलेस’ तक पहुंचने में अपेक्षा से अधिक समय नहीं लगा. होटल ठीक लगा, जहां इंटरनेट और वाय फाय की सुविधा भी बेहतर थी. इसी होटल में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष अली हेंसरिली, नेपाल प्रेस काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, श्रीलंका प्रेस काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष कोग्गाला वेल्लाला बांडुला और भूटान की प्रेस काउंसिल के प्रतिनिधि भी ठहरे थे.

ढाका में मौसम दिल्ली के मुकाबले खुशगवार लगा. बताया गया था कि यहां मच्छरों की बहुतायत है. इसका आभास कोलकाता हवाई अड्डे और ‘महाराजा’ के सानिध्य में भी हो गया था. लेकिन ढाका में हम जहां, नया पल्टन इलाके के होटल विक्ट्री में ठहराए गए अथवा जहां-जहां गए या कहें ले जाए गए, ऐसा कम ही देखने को मिला. ट्रैफिक की समस्या जरूर अपेक्षा से भी अधिक भयावह लगी. सड़कों पर जाम की समस्या यहां आम रहती है. कारण, रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण यहां बढ़ती आबादी और उसी अनुपात में बढ़ती गाड़ियां भी हैं. पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के रूप में सरकारी बसों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण लोगों को निजी वाहनों, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, टैक्सी, आटो रिक्शा और पांव रिक्शा पर निर्भर करना पड़ता है. ढाका में तकरीबन सात लाख रिक्शा चलते हैं जिनका व्यस्त इलाकों में भी सड़क के बड़े हिस्से पर कब्जा सा रहता है. ट्रैफिक जाम का आलम यह कि व्यस्त समय में दो-तीन किमी की यात्रा के लिए भी दो-तीन घंटे का समय लग सकता है. यह अनुभव नये ढाका का है, पुराने ढाका में तो भीड़ और ट्रैफिक जाम की स्थिति और भी विकट बताई जाती है. (कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण हम पुराना ढाका नहीं जा सके. ढाकेश्वरी मंदिर देखने की मुराद भी पूरी नहीं हो सकी. कहते हैं कि ढाकेश्वरी देवी के नाम पर ही इस शहर का नाम ढाका पड़ा था). रेल गाड़ी और जहाज पकड़ने के लिए पर्याप्त से भी कुछ ज्यादा ही समय लेकर निकलना पड़ता है. कुशल और अनुभवी ड्राइवरों के कारण समय में कुछ बचत हो सकती है. हमारे साथ ऐसा ही रहा. बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के ड्राइवरों की मेहरबानी से हम तकरीबन सभी जगह, कार्यक्रमों में समय पर पहुंच सके.

लेकिन ढाका की सड़कों पर एक अनोखी बात दिखी. एक भी मोटरसाइकिल, स्कूटर सवार ऐसा नहीं दिखा जिसके सिर पर हैलमेट न हो. हालांकि पीछे बैठी सवारियों के साथ यह बात अनिवार्य रूप से नहीं दिखी. ढाका में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात के लिए मेट्रो रेल परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है. लेकिन अगर यह काम कुछ साल और पहले हो गया होता तो कुछ और बात होती. ढाका में अभी भी इस काम के पूरा होने में कुछ और साल लग सकते हैं. फ्लाईओवर और अंडरपास भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं.

इसमें आखिरी कारक के रूप में दिसंबर 1970 में हुआ पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली (संसद) का का चुनाव निर्णायक साबित हुआ. इस आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब की अवामी लीग ने जबर्दस्त जीत ( कुल 162 में से 160 सीटें) हासिल की. इस तरह से उसे 300 सदस्यों की पाकिस्तान की संसद में 160 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत भी हासिल हुआ लेकिन बजाए उन्हें (एक बंगाली को) प्रधानमंत्री बनाने के उन्हें जेल में डाल दिया गया. और यहीं से पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश के निर्माण की नींव मजबूत हुई. शेख मुजीबुर्रहमान ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का जनादेश अलग बांग्लादेश के लिए है. लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन शासकों ने भाषा, खानपान, रहन-सहन, गीत-संगीत, भूगोल और संस्कृति के मामले में भी पश्चिमी पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय पश्चिम बंगाल के ज्यादा करीब पूर्वी बंगाल के लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं को सुनने-समझने और उसे गंभीरता से लेने के बजाए उनके दमन-उत्पीड़न का रास्ता अपनाया. 1971 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल याह्या खान ने पूर्वी पाकिस्तान में फैले असंतोष और आक्रोश को दूर करने की जिम्मेदारी जनरल टिक्का खान को दी थी. लेकिन उनके द्वारा दमन और दबाव के जरिए समस्या के समाधान की कोशिशों से स्थिति सुधरने और संभलने के बजाए पूरी तरह बिगड़ती गई.

सात मार्च 1971 को शेख मुजीबुर्रहमान ने ढाका के ऐतिहासिक रमना रेस कोर्स मैदान में दस लाख से अधिक लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बनाने के लिए सर्वस्व निछावर करने का आह्वान किया था. 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान के इस हिस्से में सेना और पुलिस की अगुआई में जबर्दस्त नरसंहार हुआ. इससे न सिर्फ आम लोगों बल्कि पाकिस्तानी सेना में काम कर रहे पूर्वी बंगाल के लोगों में भी जबर्दस्त रोष हुआ और उन्होंने अलग मुक्ति वाहिनी बना ली. शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में मुक्ति संघर्ष की कमान संभाले लोगों ने 26 मार्च को पूर्वी पाकिस्तान के पाकिस्तान से अलग होने और नये बांग्लादेश के निर्माण की घोषणा कर दी थी (26 मार्च को बांग्लादेश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है).

पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के मुक्ति संघर्ष को भारत के खुला समर्थन से कुपित पाकिस्तान की वायुसेना ने 3-4 दिसंबर को अमृतसर सहित 9 सैन्य ठिकानों पर हमले किए.उसके बाद तो दोनों देशों के बीच युद्ध ही छिड़ गया. इस तकरीबन 12-13 दिनों के युद्ध के बाद पाकिस्तान न सिर्फ बुरी तरह पराजित हुआ, 16 दिसंबर को उसके जनरल ए के नियाजी के साथ पाकिस्तान की सेना, वायु सेना और नौ सेना के 93 हजार अधिकारियों-सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया था. पाकिस्तान को इस युद्ध की कीमत पाकिस्तान के विभाजन और एक नये, स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में बांग्लादेश के निर्माण के रूप में चुकानी पड़ी.

बहरहाल, होटल ‘इंटरकांटिनेंटल’ में बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के कार्यक्रम के बाद हम लोग तोपखाना रोड पर सेगुन पार्क इलाके में स्थित बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के मुख्यालय में गए. औपचारिक स्वागत, मेल-मुलाकात के बाद हम लोग रात के भोजन के लिए ऐतिहासिक और संभ्रांत ‘ढाका क्लब’ में पहुंचे. वहां पहले से ही कुछ वरिष्ठ पत्रकार, राजनेता, बौद्धिक जमा थे. चारों तरफ से ढाका विश्वविद्यालय, बांग्लादेश नेशनल म्युजियम, रेडियो बांग्लादेश, रमना पार्क और सुहरावर्दी उद्यान से घिरे ढाका क्लब की स्थापना 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता के ‘रायल बंगाल क्लब’ की तर्ज पर किया था. क्लब में भोजन इसकी ख्याति के अनुरूप ही था लेकिन स्थानीय मेहमानों की बहुतायत के कारण उसके साथ मदिरा की व्यवस्था नहीं थी.

बांग्लादेश में अधिसंख्य आबादी मुस्लिम होने के कारण वैसे भी मदिरा सेवन पर रोक है. बातचीत के क्रम में हमने एक वरिष्ठ पत्रकार से पुलवामा हमले के बारे में पूछ लिया. उनका जवाब चौंकानेवाला था. उन्होंने कहा कि यह आप लोगों (भारत-पाकिस्तान) का मसला है. हमारे लोगों के पास करने को और भी बड़े बहुत से काम हैं. हमें अपनी जीडीपी बढ़ाने की चिंता है. यह आश्चर्यजनक नहीं है कि आज बांग्लादेश की जीडीपी ते जी से बढ़ रही है. उसके टाका की कीमत भारतीय रुपए को छूने जा रही है जबकि पाकिस्तान उससे काफी पिछड़ रहा है.

19 फरवरी की सुबह हम लोग ढाका के धनमंडी इलाके में रोड नंबर 32 पर स्थित कोठी नंबर 677 पर गए. यह कोठी अपने साथ बांग्लादेश के आधुनिक इतिहास के कुछ बेहद महत्वपूर्ण पन्ने भी समेटे हुए है. बांग्लादेश के जनक या कहें, राष्ट्रपिता, बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान झील किनारे बनी इस कोठी में ही रहते थे. वह पैदा तो हुए थे फरीदपुर जिले में गोपालगंज तालुका के तुंगीपाड़ा गांव में (उन्हें दफ्नाया भी उनके पैतृक गांव में ही गया था) लेकिन एक अक्टूबर 1961 को सपरिवार यहां इस कोठी में रहने आ गए थे. यहीं रहकर उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य शासकों के खिलाफ संघर्ष का संचालन किया था जो आगे चलकर ‘मुक्ति संग्राम’ और फिर बांग्लादेश के नाम से नए राष्ट्र के उदय के रूप में बदल गया था. दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के बनने और उसके बाद सत्तारूढ़ होने पर भी शेख मुजीब राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के लिए बने नए सरकारी आवास में जाने के बजाय इसी कोठी में रहते थे. यहीं उनसे मिलने देश- विदेश के नेता, नौकरशाह और राजनयिक आते थे.

इस अप्रत्याशित हमले में मुजीब परिवार का कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा था. उनकी दो बेटियां-शेख हसीना और शेख रेहाना संयोगवश इसलिए बच गई थीं क्योंकि घटना के समय दोनों जर्मनी में थीं. अपने पिता की हत्या के बाद शेख हसीना हिन्दुस्तान रहने लगी थीं. वहीं से उन्होंने बांग्लादेश के नए शासकों के खिलाफ अभियान चलाया. 1981 में वह बांग्लादेश लौटीं और शेख मुजीब की उत्तराधिकारी के बतौर सर्वसम्मति से उनकी पार्टी, अवामी लीग की अध्यक्ष चुन ली गईं. बाद में वह संसद में विपक्ष की नेता और फिर देश की प्रधानमंत्री भी बनीं. आज वह अपने चौथे कार्यकाल के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं. इस कोठी में बने बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान मेमोरियल म्यूजियम में उनसे जुड़ी स्मृतियों को हमने नम आंखों से देखा. 32 नंबर रोड की इस कोठी में पहुंचकर उनसे जुड़े लम्हों, स्मृतियों को देखने-जानने, उनकी प्रतिमा के सामने सजदा करने की मुराद पूरी हुई. उनके प्रति श्रद्धा और आकर्षण और बढ़ गया.

शेख मुजीब और उनसे जुड़ी स्मृतियों को यहां बहुत ही करीने के साथ उनके मूल रूप में ही सहेज कर रखने की कोशिश की गई है. बगल की छह मंजिला कोठी को भी लेकर संग्रहालय का हिस्सा बना लिया गया है. उनके जीवन, रहन-सहन, मुक्ति संग्राम से जुड़ी यादें देखकर लगा कि किन परिस्थितियों में शेख मुजीब एक नए राष्ट्र के संस्थापक, राष्ट्रपिता और बंगबंधु बने थे. वहीं दूसरी तरफ दीवालों, फर्श और कपड़े-किताबों तक को छलनी कर गई गोलियों से लगा कि उनके कातिलों के मन में उनके विरुद्ध कितना गुस्सा था. हालांकि उनकी हत्या एक बड़े राजनीतिक और सैन्य षडयंत्र का हिस्सा थी जिसमें कभी उनके करीबी और सरकार में मंत्री लेकिन yxiपाकिस्तान परस्त रहे खोंदकार मुश्ताक अहमद जैसे नेता और जियाउर्रहमान जैसे सैन्य अधिकारी भी शामिल थे. इन लोगों ने शेख मुजीब पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप प्रचारित करवाए थे. शेख मुजीब की हत्या के तुरंत बाद खोंदकार मुश्ताक अहमद बांग्लादेश के राष्ट्रपति और जनरल जियाउर्रहमान सेनाध्यक्ष बन बैठे. लेकिन कुछ महीने बाद मुश्ताक अहमद को भी अपदस्थ कर जियाउर्रहमान राष्ट्रपति बन गए थे. इस दौरान ढाका और बांग्लादेश में शेख मुजीब के करीबी लोगों को जेल में या फिर बाहर बेरहमी से कत्ल किया गया. हालांकि बाद में शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना वाजेद की सत्ता में वापसी के बाद कातिलों को भी चुन-चुनकर उनके किए की सजा मिली.

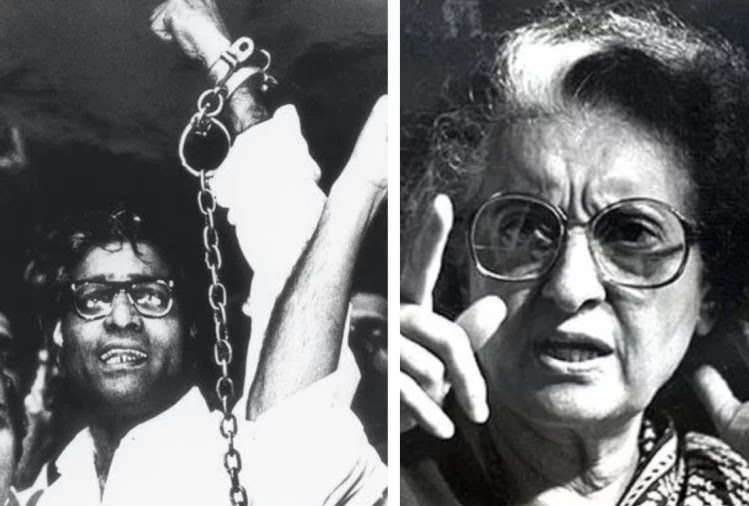

जिस समय बंग बंधु, बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान की कोठी पर उन्हें, उनके परिवार के लोगों और करीबी सहयोगियों को बेरहमी से कत्ल किया गया, हम भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा थोपे गए आपातकाल के विरुद्ध अपने पिता, समाजवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव तथा अन्य तमाम विपक्षी नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ आजमगढ़ के जनपद कारागार में भारत रक्षा कानून के तहत निरुद्ध थे. जेल में उनकी हत्या को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती थीं. यह भी सुनने को मिलता था कि अपने आखिरी दिनों में शासन-प्रशासन में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने लगे शेख मुजीब ने तानाशाही की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे. 1975 की शुरुआत में ही उन्होंने बांग्लादेश के संविधान में कई संशोधन भी करवा लिए थे जो उनके एकाधिकारवादी शासन को ताकत प्रदान करते थे. इस संविधान संशोधन के जरिए ही 25 जनवरी 1975 को वह देश के राष्ट्रपति बन गए थे. लेकिन उनके सरकारी आवास पर उनके ही लोगों के द्वारा अंजाम दिए गए इस नृशंस हत्याकांड की वजह इतनी भर थी या उसके पीछे कोई गहरी साजिश भी थी. उनकी हत्या को लेकर आजमगढ़ की जेल में इस तरह की भी चर्चाएं होती थीं कि उनके ही नक्शेकदम पर चल रहीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संभव है कि मुजीब की हत्या से किसी तरह की प्रेरणा लें. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.

हालांकि, बाद में उनके करीबी रहे लोगों के रहस्योद्घाटनों से पता चलता है कि श्रीमती गांधी शेख मुजीब की हत्या के बाद काफी काफी डर और सहम सी गई थीं. 15 अगस्त को लालकिले से अपने उद्बोधन में उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया और न ही शेख मुजीब को श्रद्धांजलि ही अर्पित की. उनकी निजी मित्र पुपुल जयकर ने इंदिरा गांधी की जीवन कथा में लिखा है, “उस दिन शाम को जब मैं प्रधानमंत्री के आवास पर गई तो मुझे वे कुछ सहमी हुई प्रतीत हुईं. उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि मुजीब के बाद अब मुझे भी मार डाला जाएगा. मुझे हर किसी पर संदेह हो रहा है. मैं किस पर यकीन करूं. उन्होंने जयकर से पूछा राजीव का बेटा राहुल भी उसी उम्र का है जिस उम्र का मुजीब का बेटा रसेल था, जिसे मार डाला गया. कल राहुल को भी कत्ल किया जा सकता है. वे लोग मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देंगे !"

बहरहाल, बंग बंधु, शेख मुजीबुर्रहमान राष्ट्रीय संग्रहालय से निकलते समय तानाशाही और कट्टरपंथ के विरुद्ध संघर्ष का हमारा संकल्प कुछ और मजबूत हुआ. वहां से सुबह के 11.30 बजे हम लोग ढाका के अब्दुल गनी रोड पर स्थित बांग्लादेश केंद्रीय सचिवालय गए. वहां हमारी मुलाकात शेख हसीना सरकार के सूचना मंत्री डा. हसन महमूद के साथ हुई. चिटगांव से सांसद हसन महमूद अवामी लीग के प्रभावशाली नेताओं और कुशल वक्ताओं में गिने जाते हैं. एक दिन पहले हम इंटरकांटिनेंटल होटल में आयोजित ‘बांग्लादेश प्रेस डे’ के समारोह में उनकी तकरीर सुन चुके थे. उन्होंने वर्ल्ड प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष, भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान से आए संबद्ध देशों की प्रेस परिषदों के अध्यक्ष-प्रतिनिधियों के साथ ही बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधियों से भी बात की और शेख हसीना सरकार द्वारा मीडिया और मीडिया कर्मियों की भलाई और बेहतरी के लिए किए गए कार्यों की फेहरिश्त गिनाते हुए समझाने की कोशिश की कि बांग्लादेश में मीडिया को कितनी आजादी है. हालांकि एक स्थानीय महिला पत्रकार ने कुछ उदाहरणों से उनके दावे पर सवाल भी खड़े किए.

20 फरवरी की सुबह दस बजे हम लोग शाहबाग रोड पर स्थित बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम में गए. 1913 में बने इस म्यूजियम का नाम उस समय ढाका म्यूजियम था. बांग्लादेश के उदय के वर्षों बाद, 17 नवंबर 1983 को इसे बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम का नाम दिया गया. इस तीन-चार मंजिला संग्रहालय में प्रागैतिहासिक काल से लेकर बांग्लादेश के आधुनिक इतिहास, भूगोल, संस्कृति से संबंधित पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं, तस्वीरें, दस्तावेज सहेज कर रखे गए हैं. दूसरी मंजिल पर, 1952 के भाषा आंदोलन, बांग्लादेश के निर्माण की सचित्र संघर्ष गाथा और दमन के औजार से लेकर मुक्ति संघर्ष के नायकों की तस्वीरें, मुक्ति संघर्ष से संबंधित समाचार और तस्वीरों के साथ उस समय के देशी-विदेशी अखबारों के पन्ने आदि करीने से सजाकर रखे गए हैं. यहां साल में तकरीबन डेढ़ करोड़ दर्शक आते हैं जिनमें से तकरीबन एक करोड़ 20 लाख विदेशी दर्शक होते हैं.

20 फरवरी की शाम लौटते समय हमें हवाई अड्डे तक पहुंचने में दो घंटे से कुछ ज्यादा ही समय लग गया. वह तो अच्छा रहा कि हम लोग सुबह ही होटल से चेक आउट कर गए थे अन्यथा वापस होटल जाकर समय पर हवाई अड्डे पर पहुंच पाना असंभव ही था. इसके बावजूद अगर कुशल ड्राइवर टेढ़ी-मेढ़ी गलियों से होकर मुख्य मार्ग पर नहीं पहुंच जाते, मेजबानों की तरफ से वीआईपी प्रोटोकोल व्यवस्था नहीं होती और भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मदद के लिए पहले से ही हवाई अड्डे के वीआईपी लांज में मौजूद नहीं रहते तो विमान पकड़ना हमारे लिए मुश्किल ही था. दौड़ते-भागते हम किसी तरह उड़ान तक पहुंच सके. हम रात के 10.30 बजे कोलकाता के नेताजी सुभाषचंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे. उसके बाद शायद एयर इंडिया की कोई सीधी उड़ान दिल्ली के लिए नहीं थी, हमें 20-21 फरवरी की रात और सुबह के कुछ घंटे कोलकाता में साल्ट लेक के पास वीआईपी मार्ग पर स्थित एक होटल में गुजारने पड़े. 21 फरवरी की सुबह सात बजे हम लोगों को कोलकाता से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की उड़ान पकड़नी थी. इसलिए जल्दी ही उठकर तैयार भी होना था. सवा दो घंटे बाद हम अपने दिल्ली शहर में पहुंच गए.

नोटः अगली कड़ी में आप थाईइलैंड में पटाया, फुकेट और बैंकाक की हमारी एक पर्यटक के तौर पर हुई निजी यात्रा से जुड़े अनुभवों और संस्मरणों के बारे में पढ़ेंगे. यह हमारे विदेश भ्रमण से जुड़े संस्मरणों की श्रृंखला की संभवतः अंतिम कड़ी होगी.

बांग्लादेश और इसके नायक शेख मुजीबुर्रहमान के बारे में जानने की ललक छात्र-युवाकाल से ही रही. सत्तर के दशक के शुरुआती वर्षों, 1972-73 में समाजवादी नेता जार्ज फर्नांडिस अक्सर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हमारे अविभाजित आजमगढ़ (अभी मऊ जनपद) के मधुबन में आते और अपनी सभाओं में बांग्लादेश के अस्तित्व में आने और उसके लिए शेख मुजीब के संघर्ष का नाम लेकर पूर्वांचल के लोगों को भी अपने पिछड़ेपन के विरुद्ध संघर्ष-बगावत के लिए प्रेरित करते थे. पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब और उनके साथियों के सुदीर्घ संघर्ष और नतीजे के रूप में 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के रूप में एक नये स्वतंत्र और संप्रभु देश के उदय से जुड़ी गाथाएं हमारे किशोर-युवा विद्रोही मन को बहुत भाती और प्रभावित-प्रेरित करती थीं. इस कड़ी में 15 अगस्त 1975 की अल्ल सुबह उनके अपने निवास पर उनकी अपनी ही सेना के बागी अधिकारियों-जवानों के द्वारा शेख मुजीब और उनके परिवार के भी अधिकतर सदस्यों सहित कुल 20 लोगों की नृशंस हत्या विचलित मन में तमाम तरह के सवाल खड़े करती थी कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायक की हत्या महज चार साल के भीतर ही क्यों कर दी गई.

बांग्लादेश का संक्षिप्त इतिहास-भूगोल

दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश की उत्तर, पूर्व और पश्चिमी सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार से मिलती है. इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है. सिलिगुड़ी कारिडोर इसे नेपाल और भूटान से और सिक्किम चीन से पृथक करता है. बांग्लादेश की सीमाएं भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों-पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ लगती हैं. आबादी (तकरीबन 16 करोड़, 2017 में) के हिसाब से यह दुनिया का आठवां लेकिन क्षेत्रफल (144,000 वर्ग किमी) के हिसाब से 94वां देश कहा जाता है. क्षेत्रफल कम और आबादी ज्यादा होने के कारण इसे विश्व की सबसे घनी आबादीवाला देश भी कहा जा जाता है. भारत की आजादी से पहले यह अविभाजित भारत और भारत की आजादी और उसके साथ ही धार्मिक आधार पर हुए भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा रहा.

जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और धर्म के आधार पर हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान के रूप में देश के दो टुकड़े हुए, बंगाल भी दो हिस्सों में बंट गया. इसका हिंदू बहुल इलाका भारत के साथ रहा और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया तथा मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया. हालांकि पाकिस्तान के साथ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की कोई सीमा नहीं लगती थी. खानपान, रहन सहन, भाषा और संस्कृति के मामले में भी पाकिस्तान के साथ इसका कोई मेल नहीं था. और फिर पाकिस्तान के शासकों का पूर्वी पाकिस्तान के प्रति सौतेला, उपेक्षा और अपमान का व्यवहार! शायद यह भी कुछ कारण थे कि आगे चलकर धर्म भी पाकिस्तान को एकजुट नहीं रख सका.

पाकिस्तान विभाजन और बांग्लादेश का उदय

पाकिस्तान विभाजन का का पूर्वाभास भारत में समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहिया को बहुत पहले हो गया था. शायद इसीलिए भारत-पाक महासंघ की बात करते समय उन्होंने साफ भविष्यवाणी की थी कि भौगोलिक दूरी और सांस्कृतिक रूप से कदापि भिन्न होने के कारण पाकिस्तान का विभाजन अवश्यंभवी है. पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान एकजुट नहीं रह सकते. भौगोलिक दूरी, आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक एवं भाषाई विभिन्नता के चलते पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष जनाक्रोश का रूप लेता गया. इसमें देश की सत्ता और सेना पर काबिज पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों के पूर्वी पाकिस्तान के प्रति उपेक्षा, अपमान और दमन के व्यवहार ने आग में घी का काम किया. बाद में भाषा के साथ बंगाली राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय पर लोकतंत्र समर्थक आंदोलन और फिर ‘मुक्ति युद्ध’ और इसी क्रम में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद अंततः 1971 में एक नये स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ. बांग्लादेश संभवतः दुनिया का एकमात्र देश है जो भाषा और जातीयता (राष्ट्रीयता) के आधार पर बनाया गया था.

बांग्लादेश की कुल आबादी का 98 प्रतिशत बांग्लाभाषी हैं. तकरीबन 90 फीसदी मुस्लिम और उसमें भी अधिकतर सुन्नी मुसलमानों की आबादी के साथ प्रमुख या कहें राजकीय धर्म इस्लाम है लेकिन यहां धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं होता. सभी नागरिकों को अपनी पसंद और आस्था के अनुरूप धर्म चुनने, मानने और उसके अनुरूप आचरण करने का अधिकार है. प्रधानमंत्री और शेख मुजीबुर्रहमान की पुत्री शेख हसीना वाजेद ने कहा भी है, "बांग्लादेश के निर्माण में सभी धर्मों के लोगों ने अपना खून बहाया है. सभी लोग बराबरी के साथ इस मुल्क में रहेंगे. धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा." यहां तकरीबन 9 फीसदी हिंदू, बौद्ध और ईसाई भी हैं. यहां ईद और मोहर्रम के साथ ही दुर्गा पूजा, काली पूजा, बुद्ध पूर्णिमा और क्रिसमस भी धूमधाम से मनाया जाता है. नजरुल जयंती के साथ ही रवींद्र जयंती के समारोह भी धूमधाम से मनाए जाते हैं. बांग्लादेश ने क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी कवि काजी नजरुल इस्लाम को राष्ट्रीय कवि घोषित किया है. लेकिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, ‘आमार सोनार बांग्ला’ गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का ही लिखा हुआ है.

|

| प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेदः बांग्लादेश में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं |

स्वाधीनता के बाद बांग्लादेश के कुछ प्रारंभिक वर्ष राजनैतिक उथल-पुतल और अस्थिरता के थे, देश में 13 शासक बदले गए और चार सैन्य बगावतें भी हुईं. मौजूदा गण प्रजातंत्री बांग्लादेश (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश) में भारत की तरह ही संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री देश का प्रशासनिक प्रमुख होता है. राष्ट्रपति को हर पांच साल बाद चुना जाता है जबकि हर पांच साल पर ही प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनी जानेवाली जातीय (राष्ट्रीय) संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की जाती है. बांग्लादेश आज दुनिया की तेजी से उभरती विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है.

राजधानी ढाका में प्रवास

बांग्लादेश की राजधानी ढाका बूरी या कहें बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा शहर है. राजधानी होने के अलावा यह बांग्लादेश का औद्यौगिक, वाणिज्यिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है. अभी यहां पर धान, गन्ना और चाय का व्यापार होता है. ढाका की आबादी तकरीबन 1.1 करोड़ है जो इसे आबादी के हिसाब से दुनिया के ग्यारहवें सबसे बड़े शहर का दर्जा भी दिलाता है. ढाका का अपना इतिहास रहा है. मुगल सल्तनत के दौरान 17वीं सदी में ढाका को जहांगीर नगर के नाम से भी जाना जाता था, तब यहां न सिर्फ प्रादेशिक राजधानी हुआ करती थी बल्कि यहां पर निर्मित होने वाले मलमल के व्यापार में इस शहर की पूरी दुनिया में धाक थी. इसे पूरब का वेनिस भी कहा जाता था. यहां के मलमल से बनी मसलिन साड़ी अंगूठी से निकल जाती थी. अंग्रेजों ने यहां के मलमल उद्योग को तहस-नहस कर दिया. हालांकि आधुनिक ढाका का निर्माण एवं विकास उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान ही हुआ और जल्द ही यह कोलकाता के बाद पूरे बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर बन गया. भारत विभाजन के बाद 1947 में ढाका पूर्वी पाकिस्तान की प्रशासनिक राजधानी बना तथा बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आने पर यह देश की राष्ट्रीय राजधानी घोषित हुआ. इसे दुनिया में मस्जिदों के शहर और रिक्शों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है.

|

| ढाका में हजरत शाह जलाल हवाई अड्डे पर वीआईपी लाउंज के बाहर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य सैयद रजा रिजवी, सचिव अनुपमा भटनागर और सुषमा यादव के साथ |

ढाका में सूफी संत हजरत शाह जलाल के नाम पर बने ढाका हवाई अड्डे पर हम 17 फरवरी की देर शाम को पहुंचे थे. वहां वीआइपी एराइवल के साथ लगे वीआइपी लॉंज में बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) मोहम्मद मोमताजुद्दीन और उनके सहयोगी पहले से ही स्वागत में तैयार मिले. मोमताजुद्दीन साहेब, उनकी पत्नी, रिश्तेदार हम लोगों के ढाका प्रवास के दौरान लगातार साथ रहे. यहां तक कि लौटते समय भी वह अपनी उम्र और थकावट की परवाह किए बगैर एयरपोर्ट तक छोड़ने आए. ऐसा आतिथ्य कम ही देखने को मिलता है. बांग्लादेश प्रेस काउंसिल का मेहमान होने और इसके चेयरमैन के साथ होने के कारण भी हमें नया पल्टन स्थित अपने ठहरने के लिए निर्धारित ‘होटल विक्ट्री पैलेस’ तक पहुंचने में अपेक्षा से अधिक समय नहीं लगा. होटल ठीक लगा, जहां इंटरनेट और वाय फाय की सुविधा भी बेहतर थी. इसी होटल में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष अली हेंसरिली, नेपाल प्रेस काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, श्रीलंका प्रेस काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष कोग्गाला वेल्लाला बांडुला और भूटान की प्रेस काउंसिल के प्रतिनिधि भी ठहरे थे.

बांग्लादेश अगले साल 5जी एरा में पहुंचने की बात कर रहा है. हमारे पास जियो और एयरटेल के दोनों ही सिमकार्ड प्री पेड हैं. इसलिए निर्भरता वायफाय पर ही रही, वह भी तब, जब हम थके-हारे होटल में पहुंचते. एयरटेल पर इन कमिंग फोन आ रहे थे. गलती से हमने एक कॉल रिसीव कर ली. बमुश्किल दो-ढाई मिनट की बात हुई लेकिन 70 रु. कट गए. उसके बाद तो हम सावधान हो गए. ढाका पहुंचने पर प्रेस परिषद की सचिव अनुपमा जी के पति की तबीयत अचानक बिगड़ जाने की सूचना मिलने पर अगली सुबह ही वह वापस दिल्ली लौट गईं. उनके पति स्वस्थ और सकुशल हैं.

ढाका में ट्रैफिक जाम

|

| ढाका की सड़कों पर रिक्शाें का जाल |

लेकिन ढाका की सड़कों पर एक अनोखी बात दिखी. एक भी मोटरसाइकिल, स्कूटर सवार ऐसा नहीं दिखा जिसके सिर पर हैलमेट न हो. हालांकि पीछे बैठी सवारियों के साथ यह बात अनिवार्य रूप से नहीं दिखी. ढाका में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात के लिए मेट्रो रेल परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है. लेकिन अगर यह काम कुछ साल और पहले हो गया होता तो कुछ और बात होती. ढाका में अभी भी इस काम के पूरा होने में कुछ और साल लग सकते हैं. फ्लाईओवर और अंडरपास भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं.

निज भाषा का आग्रह

अगले दिन, 18 फरवरी, सोमवार को होटल विक्ट्री में सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच हम पड़ोस की बाजार-दुकानों में विंडो शापिंग कर आए. दोपहर के भोजन के बाद हम लोग मिंटो रोड पर विशाल और हरियाली से भरपूर रमन्ना पार्क के बगल में स्थित पांच सितारा होटल ‘इंटरकांटिनेंटल’ के ‘रूपसी बांग्ला ग्रैंड बाल रूम’ में बांग्लादेश प्रेस डे (बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के गठन का फैसला 14 फरवरी, 1974 को बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान ने बांग्लादेश की संसद में ‘बांग्लादेश प्रेस काउंसिल ऐक्ट’ को पारित करवाकर किया था. इसने अगस्त 1979 में विधिवत काम करना शुरू किया था. लेकिन हर साल यहां 14 फरवरी को ही ‘नेशनल प्रेस डे’ के रूप में मनाया जाता है. इस बार किसी कारणवश प्रेस डे का कार्यक्रम 18 फरवरी को आयोजित किया जा रहा था.) के अवसर पर बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के पदक (पुरस्कार) प्रदान अनुष्ठान में शामिल होने गए. कार्यक्रम में अंग्रेजी, उर्दू अथवा किसी अन्य भाषा के स्वर और शब्द सुनने को नहीं मिलने से बांग्लादेश के प्रति मन में सम्मान कुछ और बढ़ गया. कार्यक्रम में भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और साइप्रस से भी वहां की प्रेस परिषदों के प्रतिनिधि, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष समेत कुछ अन्य विदेशी मेहमान भी थे लेकिन मुख्य अतिथि, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों, नौकरशाहों और बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) मोहम्मद मोमताजुद्दीन ने भी अपने भाषण विशुद्ध रूप से बांग्ला भाषा में ही किया.

निज भाषा के प्रति इस तरह का अनुराग, आग्रह और स्वाभिमान मन को सुकून दे रहा था तो किसी कोने में शर्मिंदगी का एहसास भी करा रहा था. हमारे यहां तो हिंदी अथवा स्थानीय भाषा जानने-बोलनेवालों के बीच भी हिंदी अथवा स्थानीय भाषा में बोलना हेय और अंग्रेजी बोलना ‘हैसियत और विद्वता’ का प्रतीक समझा जाता है. बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के कार्यक्रम में एक बात ने और प्रभावित किया. शुरुआत में राष्ट्रगान की धुन बजने के बाद मौलवी ने कुरान की आयत और पंडित ने गीता के एक श्लोक के जरिए सुभाषित सुनाया तो पादरी ने बाइबल और बौद्ध भिक्षु ने बुद्ध त्रिपिटक से संदेश सुनाए. इसे बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्षता के जीवंत उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं.

बांग्लादेश में अपनी बांग्ला भाषा के प्रति प्रेम और आग्रह का एक ऐतिहासिक कारण भी है. अंग्रेजों से आजादी और भारत विभाजन से पहले और कुछ साल बाद 1955 तक पूर्वी बंगाल और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान बन गए आज के बांग्लादेश के उदय के पीछे दोनों पाकिस्तान के बीच की भौगोलिक दूरी, पाकिस्तान के तत्कालीन शासकों के पूर्वी पाकिस्तान के प्रति उपेक्षा और अपमान के व्यवहार के साथ ही इसकी भाषा, संस्कृति से जुड़े सवाल भी थे. पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच लगभग 1600 किलोमीटर (1000 मील) की भौगोलिक दूरी थी और दोनों के बीच भारत था. दोनों को जोड़नेवाला एक ही तत्व धर्म (इस्लाम) था जबकि बोली, भाषा, खानपान, पहनावा, रहन-सहन और रीति-रिवाज सब एक दूसरे से जुदा थे. सही मायने में पाकिस्तान के ये दोनों हिस्से मन से कभी जुड़ नहीं पाए. सत्ता के सूत्र लगातार पश्चिम पाकिस्तान के हाथ में ही रहे. पूर्वी पाकिस्तान ने खुद को बेगाना, उपेक्षित और तिरस्कृत ही पाया. पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में यह भावना घर करने लगी कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उन्हें अपने उपनिवेश की तरह समझते हैं.

भाषा आंदोलन और बांग्लादेश का निर्माण

बांग्लादेश में अपनी बांग्ला भाषा के प्रति प्रेम और आग्रह का एक ऐतिहासिक कारण भी है. अंग्रेजों से आजादी और भारत विभाजन से पहले और कुछ साल बाद 1955 तक पूर्वी बंगाल और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान बन गए आज के बांग्लादेश के उदय के पीछे दोनों पाकिस्तान के बीच की भौगोलिक दूरी, पाकिस्तान के तत्कालीन शासकों के पूर्वी पाकिस्तान के प्रति उपेक्षा और अपमान के व्यवहार के साथ ही इसकी भाषा, संस्कृति से जुड़े सवाल भी थे. पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच लगभग 1600 किलोमीटर (1000 मील) की भौगोलिक दूरी थी और दोनों के बीच भारत था. दोनों को जोड़नेवाला एक ही तत्व धर्म (इस्लाम) था जबकि बोली, भाषा, खानपान, पहनावा, रहन-सहन और रीति-रिवाज सब एक दूसरे से जुदा थे. सही मायने में पाकिस्तान के ये दोनों हिस्से मन से कभी जुड़ नहीं पाए. सत्ता के सूत्र लगातार पश्चिम पाकिस्तान के हाथ में ही रहे. पूर्वी पाकिस्तान ने खुद को बेगाना, उपेक्षित और तिरस्कृत ही पाया. पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में यह भावना घर करने लगी कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उन्हें अपने उपनिवेश की तरह समझते हैं.

शुरुआती टकराव 1947 के अंत में पूर्वी बंगाल में भी अनिवार्य रूप से उर्दू को देश की भाषा यानी राजभाषा के रूप में थोपने की कोशिश को लेकर हुआ. तत्कालीन पूर्वी बंगाल के लोग बांग्ला को भी राजभाषा के रूप में मान्यता देने की मांग करने लगे. 25 फरवरी 1948 को इस आशय का एक प्रस्ताव भी पाकिस्तान की संविधानसभा में रखा गया था लेकिन उसे नकार दिया गया. तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली ने इस मांग की खिल्ली उड़ाई थी. इसका जबरदस्त विरोध 1948 में 19 से 28 मार्च तक की पाकिस्तान के ‘कायदे आजम’ मोहम्मद अली जिन्ना की पूर्वी बंगाल की यात्रा के दौरान बंद, विरोध प्रदर्शनों के रूप में देखने को मिला. लेकिन इस सबसे बेपरवाह जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान की एक ही राजभाषा, उर्दू होगी. बांग्ला भाषा को मान्यता देने की मांग को उन्होंने क्षेत्रीयतावादी करार दिया. लेकिन बांग्ला भाषा को मान्यता देने की यही मांग आगे चलकर पूर्वी बंगाल या कहें पूर्वी पाकिस्तान को पूरी स्वायत्तता देने की मांग के साथ शुरू हुए जनांदोलन के रूप में बदलती गई. इस मांग के तहत केवल रक्षा, वैदेशिक और मौद्रिक नीति निर्धारण संबंधी मामले ही केंद्र सरकार के पास रहने देने की बात थी.

|

| संसद के चुनाव में स्पष्ट बहुमत के बावजूद शेख मुजीब को सत्ता के बदले जेल मिली |

|

| सात मार्च 1971 को ढाका के रमना रेसकोर्स मैदान में शेख मुजीब का ऐतिहासिक भाषण |

इसके बाद पाकिस्तानी फौज का निरपराध, शस्त्र विहीन लोगों पर अत्याचार और बढ़ने लगा. इसके चलते लोगों का पूर्वी पाकिस्तान से पलायन आरंभ हो गया जिसके कारण भारत ने यूरोप अमेरिका तहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगातार अपील की कि पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति सुधारी जाए, लेकिन किसी देश ने ध्यान नहीं दिया और जब वहां के विस्थापित लगातार भारत आते रहे तो अप्रैल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी को समर्थन देकर, बांग्लादेश की आजादी में सहायता करने का निर्णय लिया. बांग्लादेश सरकार के मुताबिक इस दौरान करीब 30 लाख लोग मारे गए. जेलें भर गईं, औरतों के साथ बड़े पैमाने पर सामूहिक बलात्कार हुए, तकरीबन एक करोड़ लोग भारत में शरणार्थी बने.

|

| भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करते पाकिस्तान की सेना के जनरल ए के नियाजी |

|

| बांग्लादेश प्रेस काउंसिल कार्यालय में विचार विमर्श |

|

| ढाका क्लब में बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के रात्रिभोज में स्थानीय बौद्धिक जगत के साथ विचार-विमर्श |

बंग बंधु मेमोरियल म्युजियम में

|

| बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए |

लेकिन उनका और उनके परिवार के सदस्यों का दुखद अंत भी इसी कोठी में हुआ था. 15 अगस्त 1975 की अल्ल सुबह या कहें काली सुबह (सूर्योदय से पहले) बांग्लादेश की सेना की दो हथियारबंद टुकड़ियों के साथ बागी अफसरों ने यहां धावा बोलकर न सिर्फ अपने राष्ट्रपति शेख मुजीब, उनकी पत्नी, तीन बेटों, दो बेटों की बहुओं, शेख मुजीब के भाई और उनके निवास पर काम करनेवाले लोगों के सहित कुल 20 लोगों को बल्कि पूरे मकान को ही गोलियों से छलनी कर दिया था. यहां तक कि उनके सबसे छोटे बेटे, दस वर्षीय रसेल को भी हमलावरों ने बख्शा नहीं था. उसके यह कहने पर कि उसे अपनी मां के पास जाना है, बर्बर-आतताई सैनिकों ने उसे उसकी मां की गोलियों से छलनी लाश के पास ले जाकर गोलियों से भून दिया था.

|

| बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमाल संग्रहालय के बाहर |

|

| बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान मेमोरियल म्युजियम के बाहर |

मुजीब की हत्या से डर गई थीं इंदिरा गांधी !

|

| शेख मुजीब के परिवार के साथ इंदिरा गांधी |

हालांकि, बाद में उनके करीबी रहे लोगों के रहस्योद्घाटनों से पता चलता है कि श्रीमती गांधी शेख मुजीब की हत्या के बाद काफी काफी डर और सहम सी गई थीं. 15 अगस्त को लालकिले से अपने उद्बोधन में उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया और न ही शेख मुजीब को श्रद्धांजलि ही अर्पित की. उनकी निजी मित्र पुपुल जयकर ने इंदिरा गांधी की जीवन कथा में लिखा है, “उस दिन शाम को जब मैं प्रधानमंत्री के आवास पर गई तो मुझे वे कुछ सहमी हुई प्रतीत हुईं. उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि मुजीब के बाद अब मुझे भी मार डाला जाएगा. मुझे हर किसी पर संदेह हो रहा है. मैं किस पर यकीन करूं. उन्होंने जयकर से पूछा राजीव का बेटा राहुल भी उसी उम्र का है जिस उम्र का मुजीब का बेटा रसेल था, जिसे मार डाला गया. कल राहुल को भी कत्ल किया जा सकता है. वे लोग मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देंगे !"

सूचना मंत्री से मुलाकात

|

| बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन महमूद के साथ विभिन्न देशों की प्रेस परिषदों के प्रिनिधियों की मुलाकात |

दोपहर का भोजन हमारा बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के कार्यालय में ही हुआ. बाद में वहीं ‘फ्रीडम ऑफ प्रेस-चैलेंजेज इन डिजिटल एरा’ पर विचार-विमर्श हुआ. वक्ताओं ने संबद्ध देशों में मीडिया की स्थिति और प्रेस काउंसिल की भूमिका के बारे में अपने विचार व्यक्त किए. शाम को आयोजकों ने प्रेस काउंसिल के सभागार में ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत भावपूर्ण नृत्य और संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए. रात के भोजन के लिए हम लोग धनमंडी इलाके में ही एक मशहूर ‘हैंगआउट रेस्तरां’ में गए. वहां खाना वाकई स्वादिष्ट ओर लाजवाब था.

|

| बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम में सामने झुक कर कुछ देखते हुए बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के सचिव शाह आलम, हमारे बगल में एस आर रिजवी तथा श्रीलंका प्रेस काउंसिल के प्रतिनिधि |

बासुंधरा सिटी मॉल में

बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम में देखने-सुनने को बहुत कुछ था लेकिन इसी दिन रात में हमें वापसी के लिए कोलकाता की उड़ान पकड़नी थी और उससे पहले दोपहर का भोजन करना था और उसके बाद ढाका में सबसे बड़े मॉल, ‘बासुंधरा सिटी’ भी जाना था. इसे ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने सुबह ही होटल से चेकआउट कर लिया था. दोपहर का भोजन हमारा धन मंडी इलाके में रसेल स्क्वाएर पर स्थित युनिकैफे रेस्तरां में हुआ जो अपने बांग्लादेशी व्यंजनों के लिए मशहूर है. युनिकैफे में लंच के बाद हम लोग बासुंधरा सिटी गए.

ढाका के पंथापथ में कंवर बाजार के पास स्थित 19 मंजिला ‘बासुंधरा सिटी मॉल’ को बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा मॉल भी कहा जाता है. 17,763 वर्ग मीटर यानी 191,200 वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैले इस मॉल के बारे में कहते हैं कि ऐसा कोई सामान नहीं है जो यहां उपलब्ध नहीं हो. बताया गया कि यहां रोजाना 50 हजार से अधिक लोग आते हैं. इस मॉल में 2,325 खुदरा स्टोर और कैफेटेरिया के लिए जगह है. इसमें एक बड़ा भूमिगत जिम, एक स्टॉर सिनेप्लेक्स सिनेमा, पेंटहाउस फूड कोर्ट, आइस स्केटिंग रिंक, थीम पार्क, फिटनेस क्लब और स्विमिंग पूल भी है. पूरी तरह से वातानुकूलित इस शॉपिंग मॉल के 19वीं मंजिल पर इसके मालिक बासुंधरा समूह का कॉर्पोरेट कार्यालय भी शामिल है. इस मॉल को तेजी से उभरते आधुनिक ढाका शहर का प्रतीक भी कहा जाता है.

|

| बासुंधरा सिटी शापिंग सेंटर (तस्वीर इंटरनेट से) |

बासुंधरा सिटी मॉल में हम लोग दो-तीन घंटे रहे. कुछ खरीदारी भी की. हम इसके बेसमेंट में स्थित ‘मुस्तफा मार्ट’ भी गए. इसका एक विशेष कारण भी था. मुस्तफा मार्ट दरअसल, सिंगापुर में स्थित मुस्तफा सेंटर नामक अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से जुड़ा है. इसके कर्ता धर्ता हमारे आजमगढ़ के मोहम्मद मुस्तफा बताए जाते हैं. उनके बारे में प्रसिद्ध है कि सिंगापुर में उनके मॉल में जानेवाले भारतीयों, उत्तर प्रदेशी और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत खयाल रखते थे. अगर पता चल जाए कि आप आजमगढ़ से हैं तो उनकी खातिरदारी बढ़ जाती और बिना किसी उपहार के वह वापस नहीं जाने देते थे. अब तो शायद सिंगापुर में भी उनके आर्थिक साम्राज्य की बागडोर उनके बच्चों, नई पीढ़ी के हाथ में है. ढाका के बासुंधरा सिटी में भी उनका विशाल मेगा मार्ट है लेकिन वहां सामानों के दाम भी इस मॉल के हिसाब से ही हैं. हम लोग दो-ढ़ाई घंटे बासुंधरा सिटी में रहे. पूरा मॉल देखने-घूमने में शायद पूरा एक दिन भी कम ही पड़ता और फिर हमें शाम के समय, जब सरकारी दफ्तर बंद होते हैं, ढाका के अत्यंत व्यस्त ट्रैफिक के बीच से गुजरते हुए अपनी उड़ान पकड़ने के लिए हवाई अड्डे भी पहुंचना था, लिहाजा हम लोग कुछ जल्दी ही वहां से निकल लिए.

दिल्ली वापसी

नोटः अगली कड़ी में आप थाईइलैंड में पटाया, फुकेट और बैंकाक की हमारी एक पर्यटक के तौर पर हुई निजी यात्रा से जुड़े अनुभवों और संस्मरणों के बारे में पढ़ेंगे. यह हमारे विदेश भ्रमण से जुड़े संस्मरणों की श्रृंखला की संभवतः अंतिम कड़ी होगी.