जयशंकर गुप्त

|

| अलविदा जॉर्ज |

बहुआयामी व्यक्तित्ववाले, दर्जन भर भाषाओं के जानकार जार्ज फर्नांडिस के साथ हमारा जुड़ाव सत्तर के शुरुआती दशक में हुआ था जब वह सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे और हम समाजवादी युवजन सभा के एक कार्यकर्ता के बतौर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रहे थे. हमारे पिता, समाजवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व विधायक स्व. विष्णुदेव उनके करीबी मित्र और सहयोगी थे. मधुबन, आजमगढ़ और मऊनाथभंजन में कई बार आए जार्ज फर्नांडिस ने हमारे यहां छोटी-बड़ी बहुतेरी सभाओं को संबोधित किया था. उस समय शेख मुजीबुर्रहमान के संघर्ष और बांग्लादेश के उदय का हवाला देकर वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के विरुद्ध विद्रोह संगठित करने की बातें करते थे. बाद के वर्षों में एक पत्रकार के रूप में भी हमारा उनसे गहरा जुड़ाव रहा. हमने 1980 में नई दिल्ली के 26 तुगलक क्रीसेंट स्थित उनके निवास पर रहकर फीचर एजेंसी, ‘लेबर प्रेस सर्विस’ का काम किया था. आपातकाल के दौरान, जुलाई 1975 के पहले सप्ताह में हमारी गिरफ्तारी भी उनके साप्ताहिक प्रतिपक्ष के साथ ही हुई थी जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया था. बाद के वर्षों में भी प्रतिपक्ष और उसके अंग्रेजी संस्करण ‘दि अदर साइड’ का प्रकाशन उन्होंने करवाया था.

अस्सी के दशक के मध्य में रविवार के संवाददाता के रूप में बिहार प्रवास के दौरान भी हमारा उनसे लगातार जुड़ाव रहा. उनके साथ कई बार बिहार और खासतौर से भागलपुर,बांका, पूर्णिया और अररिया की कार यात्राएं की. एक बार तो भागलपुर के रास्ते में वह खुद भी अपने मित्र सुभाष तनेजा की मारुति ओमनी चलाने लगे.रास्ते में गड्ढा आ जाने पर उन्होंने ऐसा जोर का ब्रेक मारा कि गाड़ी उल्टी दिशा में घूम गई. हमने उनसे हाथ जोड़ कर कहा कि यह बंबई नहीं बिहार की सड़क है. आप रहने दें, गाड़ी सुभाष को ही चलाने दें. वह जोर से हंसे थे और ड्राइविंग सीट पर सुभाष का बिठा दिया था.

मुंबई और जार्ज

जॉर्ज फर्नांडिस बंबई के मजदूर आंदोलन में पचास-साठ के दशक में ही बड़ा नाम बन चुके थे. निगम पार्षद और विधायक भी चुने गए थे लेकिन देश-विदेश में उनकी ख्याति उस समय, 1967 में हुई थी जब वह बंबई के बेताज बादशाह कहे जानेवाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदोबा कानोजी पाटिल को हराकर लोकसभा में पहुंचे थे. तब अखबारों ने उन्हें ‘जार्ज दि जाइंट किलर’ कहा था.

बंबई वह मंगलोर, आज के मंगलुरु में अपना घर परिवार छोड़, भाग कर पहुंचे थे. उनका जन्म मंगलोर में 3 जून 1930 को हुआ. उनकी मां एलीस मार्था फर्नांडिस किंग जॉर्ज पंचम की प्रशंसक थीं, जिनका जन्म भी 3 जून को ही हुआ था, इस कारण उन्होंने इनका नाम जॉर्ज रखा था. मंगलोर के एलॉयसिस स्कूल से बारहवीं की पढ़ाई के बाद परिवार की रूढ़िवादी परंपरा के चलते बड़ा पुत्र के नाते उन्हें धर्म की शिक्षा के लिए बंगलोर, आज के बंगलुरु में सेंट पीटर सेमिनेरी भेज दिया गया. 16 वर्ष की उम्र में उन्हें 1946-1948 तक रोमन कैथोलिक पादरी का प्रशिक्षण दिया गया. लेकिन चर्च में गैर बराबरी के माहौल से खिन्न होकर वह वहां से भाग खड़े हुए. और फिर नौकरी की तलाश में बम्बई, आज की मुंबई पहुंच गए. शुरुआती जीवन बहुत ही कष्टकर रहा. रेस्तरां में वेटर के काम से लेकर फुटपाथ पर सोने की जिंदगी का अनुभव उन्हें हासिल हुआ. इसका जिक्र करते हुए एक बार उन्होंने बताया था कि वह चौपाटी के फुटपाथ पर सोया करते थे, कई बार पुलिसवाला उन्हें उठा कर वहां से जाने को कहता था. बाद में उन्हें एक अखबार में प्रूफ रीडर की नौकरी मिल गई. आगे चलकर उनका संपर्क अनुभवी समाजवादी, ट्रेड यूनियन नेता पी डीमेलो और फिर समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया से हुआ, जिनका उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव रहा. बाद में वह समाजवादी ट्रेड यूनियन आंदोलन और फिर समाजवादी राजनीति की मुख्य धारा से भी जुड़ते गए. मुंबई में उन्होंने एक एक कर म्युनिस्पिल मजदूर यूनियन, हाॅकर्स यूनियन, टैक्सीमेंस यूनियन और फिर बेस्ट कर्मचारी यूनियन आदि छोटी बड़ी मजदूर यूनियनों पर कब्जा जमाते हुए एक तरह से उस समय बंबई के मजदूर आंदोलन में स्थापित श्रीपाद अमृत डांगे और एस वाय कोल्हटकर जैसे स्थापित कम्युनिस्ट नेताओं को बेदखल कर अपना वर्चस्व कायम किया. उन्होंने मजदूरों और खासतौर से टैक्सीवालों की ऋण समस्या के समाधान के लिए 1968 में ‘बाम्बे लेबर कोआपरेटिव बैंक’ की स्थापना कर संघर्ष के साथ रचना का पुट भी जोड़ा जो अभी ‘न्यू इंडिया कोआपरेटिव बैंक लि. के नाम से सक्रिय है.

समाजवादी राजनीति में डा. लोहिया के कट्टर अनुयायियों में मधु लिमये और जार्ज फर्नांडिस की जोड़ी बहुत मशहूर रही. सन 1967 के आम चुनाव में बम्बई दक्षिण संसदीय सीट से संसोपा के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के उस दौर के प्रसिद्ध और अजेय कहे जानेवाले नेता एस के पाटिल को परास्त कर सुर्खियों में आए जार्ज 1971 का चुनाव हार गए. बाद में वह सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन का अध्यक्ष भी चुने गए. उन्होंने 1974 में लाखों कामगारों के साथ ऐतिहासिक रेल हड़ताल करवाई, इस कारण जार्ज समेत हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया. वह हड़ताल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकारी दमन और कुछ अंदरूनी भितरघातियों की दगाबाजी के कारण टूट गई थी.

जार्ज और प्रतिपक्ष

इसी दौरान उन्होंने प्रतिपक्ष के नाम से साप्ताहिक अखबार भी निकाला जो उस समय सड़क से लेकर संसदीय प्रतिरोध का मुखपत्र बन गया. प्रतिपक्ष की ख्याति और चर्चा 1974 में उस समय संसद और उसके बाहर भी जोर शोर से हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जमाने में आयात लाइसेंस घोटाला हुआ था. 8 सितंबर, 1974 के अंक में ‘प्रतिपक्ष’ के मुख्य पृष्ठ का शीर्षक था ‘संसद या चोरों और दलालों का अड्डा?’ एक जगह संसद को ‘वेश्यालय’ भी लिखा गया था. इस धमाकेदार स्टोरी और उसके 'अपमानजनक शीर्षक' को लेकर लोकसभा में सत्ता पक्ष ने नहीं बल्कि विपक्ष के पीलू मोदी और राज्यसभा में लालकृष्ण आडवाणी ने प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया. लोकसभा में पांच दिन तक इस बात को लेकर सत्ता और विपक्ष में घमासान होता रहा कि प्रतिपक्ष के खिलाफ मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए या नहीं. इसके पीछे विरोधी दलों की रणनीति आयात लाइसेंस घोटाले को एक बार फिर से चर्चा का विषय बनाने और सरकार को घेरने की थी. लेकिन तभी किसी ने इंदिरा गांधी को विपक्ष की इस चाल के बारे में बता दिया. फिर क्या था, पहले प्रतिपक्ष के विरुद्ध आग बबूला कांग्रेसी सांसद लोकसभाध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लों से गुजारिश करने लगे कि प्रतिपक्ष के खिलाफ मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए. अंततः पत्रिका के खिलाफ मामला न तो विशेषाधिकार समिति को भेजा गया और न ही लाइसेंस घोटाले को उसकी तार्किक परिणति तक पहुंचाया जा सका. लेकिन पूरा देश जान गया कि लाइसेंस घोटाले को किस तरह सर्वोच्च स्तर से दबा दिया गया. उक्त घोटाले में बिहार से कांग्रेस के एक सांसद तुलमोहन राम और एक अन्य पूर्व सांसद को सजा देकर इसकी इति मान ली गई.

आपातकाल और डायनामाइट कांड

|

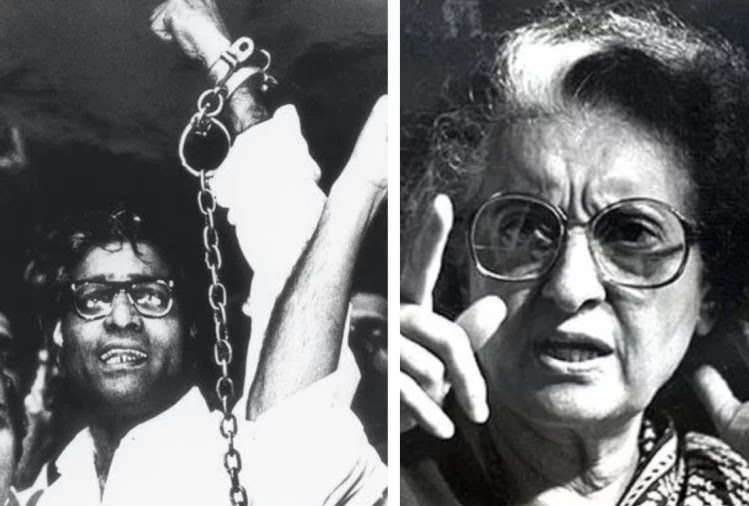

| इंदिरा गांधी (दायीं ओर) और इमरजेंसी की प्रतीक बन गई जॉर्ज के हाथों की हथकडियां |

जार्ज फर्नांडिस बिहार आंदोलन में भी खूब सक्रिय रहे. जब देश में आपातकाल लगा, वह भूमिगत हो गए. उन्होंने समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर, लाड़ली मोहन निगम, सीजीके रेड्डी, पत्रकार के. विक्रम राव एवं कुछ अन्य सहयोगियों को साथ लेकर आपातकाल के विरुद्ध भूमिगत संघर्ष किया, यह बताने के लिए कि इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरुद्ध प्रतिरोध पूरी तरह मरा नहीं बल्कि जिंदा है. उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक हद तक हिंसा को भी जायज माना, बशर्ते उसमें किसी की जान नहीं जाए. बाद में वह कलकत्ता, आज के कोलकाता में गिरफ्तार हुए. उनके करीबी मित्रों की मानें तो उन्हें मार डालने की योजना थी लेकिन कलकत्ता में उनके मेजबान, चौरंगी पर स्थित सेंट कैथेड्रल चर्च के पादरी विजयन ने कोलकाता में ब्रिटिश और जर्मन उच्चायोग में उनकी गिरफ्तारी की सूचना कर दी. नतीजतन ब्रिटिश प्रधान मंत्री जेम्स कैलेघन, जर्मन चांसलर विली ब्रांट, आस्ट्रिया के चांसलर ब्रूनो क्राइस्की तथा नार्वे के प्रधानमंत्री ओडवार नोर्डी आदि सोशलिस्ट इंटरनेशनल के नेताओं ने एक साथ इंदिरा गांधी को उनके मास्को प्रवास के दौरान फोन पर आगाह किया कि यदि जार्ज का एनकाउंटर हुआ तो परिणाम गम्भीर होंगे. इस तरह जार्ज बच गये और तिहाड़ जेल में रखे गये.

उन पर और उनके दो दर्जन सहयोगियों पर ‘बड़ौदा डायनामाइट कांड’ के रूप में सशस्त्र विद्रोह और राजद्रोह का मुकदमा शुरु हुआ. जेल में उन्हें और उनके करीबी मित्रों, सहयोगियों को कठोर यातनाएं दी गईं. उनसे पहले गिरफ्तार उनके भाई लारेंस और सहयोगी-मित्र,अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी की जेल में इस कदर पिटाई और यातना हुई कि लारेंस के पैर की हड्डी टूट गई जबकि स्नेहलता रेड्डी की तो जान ही चली गई. बड़ौदा डायनामाइट कांड का मुकदमा मार्च 1977 में आपातकाल हटने और जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने, जेल में रहते हुए ही जार्ज फर्नांडिस के बिहार के मुजफ्फरपुर से प्रचंड मतों से लोकसभा का चुनाव जीतने और केंद्र सरकार में मंत्री बनने से ठीक पहले ही बंद हुआ.

बिहार बना कर्मभूमि

जेल में रहते हुए भी मुजफ्फरपुर से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद से ही जार्ज का मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति, मजदूर आंदोलन से जुड़ाव कुछ कम होता गया और बिहार से बढ़ता गया. जनता पार्टी की सरकार में उद्योग मंत्री रहते उन्होंने कोका कोला और आई बीएम जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों को देश से बाहर करने जैसे कुछ अच्छे कार्य किए.मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना करवाई. भारत वैगन का राष्ट्रीयकरण करवाया. लेकिन बाद में वह सत्तारूढ़ राजनीति का अंग होते गए और यह कह कर अपना पिंड छुड़ाने लगे कि ‘‘मैं किसी समाजवादी सरकार का मंत्री नहीं हूं.’’ एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने दोहरी सदस्यता के सवाल पर संघ और जनसंघ का विरोधी होने के बावजूद मोरारजी देसाई की सरकार के एक मंत्री के रूप में लोकसभा में उनकी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का जमकर बचाव किया और अगले ही दिन सरकार से अलग हो मधुलिमये, राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर जैसे पुराने समाजवादी साथियों की कतार में शामिल हो चौधरी चरण सिंह के साथ हो गये. ऐसा उन्होंने मधुलिमये के नैतिक दबाव में किया था जिसका जिक्र उन्होंने मुझसे एक लंबे साक्षात्कार में किया था जो 11 जनवरी 1998 के हिन्दुस्तान अखबार में प्रकाशित हुआ था.

1980 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लोकदल के टिकट पर मुजफ्फरपुर से ही लड़ा और जीता. लेकिन 1984 में न जाने क्यों, शायद कर्पूरी ठाकुर से अलगाव हो जाने के कारण वह बिहार छोड़कर अपने गृह प्रांत कर्नाटक में बेंगलुरु उत्तरी से चुनाव लड़ने चले गए जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री सी के जाफर शरीफ के मुकाबले कम मतों से हार गए. बाद में वह फिर बिहार लौटे और बांका संसदीय उप चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह के विरुद्ध चुनाव लड़े. उस उप चुनाव में जबरदस्त धांधली और बूथ कैप्चरिंग हुई थी जिससे उनके समर्थकों का मानना था कि जार्ज को जबरन हरा दिया गया. हमने उस समय साप्ताहिक ‘रविवार’ में ‘चंद्रशेखर सिंह की जाली जीत’ शीर्षक से आमुख कथा लिखी थी. कुछ ही समय बाद, चंद्रशेखर सिंह के निधन के बाद बांका में फिर उपचुनाव हुआ जिसमें उसी धांधली और बूथ कैप्चरिंग के जरिए उनकी विधवा मनोरमा सिंह चुनाव जीत गई थीं. मुझे याद है कि उस उपचुनाव की रिपोर्टिंग और ‘बूथ कैप्चरिंग’ की फोटोग्राफी करते समय जसीडीह के पास एक बूथ पर हमारी पिटाई भी हो गई थी. हमारे साथ समाजवादी चंद्रभूषण दुबे और मानवाधिकार कार्यकर्ता किशोरी दास को भी पीटा गया था.

जनता दल, समता पार्टी और राजग की राजनीति!

1989 और 1991 में भी एक बार फिर वह जनता दल के उम्मीदवार के रूप में मुजफ्फरपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते. वह वीपी सिंह की सरकार में रेल मंत्री भी बने. रेल मंत्री के रूप में उन्होंने देश को कोंकण रेल और बिहार को छितौनी बगहा पुल दिया. लेकिन बाद के दिनों में जनता दल की राजनीति में पुराने सहयोगियों-शरद यादव, लालू प्रसाद एवं नीतीश कुमार की तिकड़ी के द्वारा हासिए पर धकेल दिए जाने से वह बहुत दुखी और कुपित थे. इस तिकड़ी ने 1993 में उन्हें जनता दल संसदीय दल के चुनाव में शरद यादव के हाथों हरवा दिया. उस समय जार्ज फर्नांडिस के पास एक विकल्प तो अपने समाजवादी सखा मधुलिमये की तरह सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेने का भी था लेकिन वह एक जुझारू मजदूर-जन नेता थे. उन्होंने इसका राजनीतिक जवाब देने की ठान ली. इस क्रम में उनका लालू विरोध बढ़ता गया.

इस बीच नीतीश कुमार भी इस तिकड़ी से बाहर हो गए. उनके और कुछ अन्य साथियों के दबाव में उन्होंने 1994 में पहले जनता दल (जार्ज) और फिर समता पार्टी का गठन किया. लेकिन 1995 के बिहार विधानसभा के चुनाव में बुरी तरह हार जाने के बाद नीतीश कुमार और साथियों के दबाव में उन्होंने समता पार्टी और भाजपा का गठबंधन मंजूर किया. उसके बाद तो वह उसी गैर कांग्रेसवाद के सबसे बड़े पैरोकार और प्रवक्ता ही बन गए जिसके प्रस्ताव के लिए कभी 1963 में कलकत्ता में सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन में उन्होंने अपने नेता डा. लोहिया की भी कड़ी मुखालफत करते हुए कहा था, ‘‘इस प्रस्ताव के चलते हम लोग जिस रास्ते पर जाएंगे, वहां से अपना मुंह काला करके लौटेंगे.’’ बाद में डा. लोहिया के इसे अल्पकालिक रणनीति के बतौर मान लेने के नैतिक दबाव और प्रस्ताव के पक्ष में दो बार भाषण करने के बाद ही वह प्रस्ताव मंजूर हो सका था.

बहरहाल, 1998-99 में समता पार्टी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भाजपानीत राजग की सरकार में सहयोगी बनी. फर्नांडिस उसमें रक्षा मंत्री तथा राजग के संयोजक और नीतीश कुमार रेल मंत्री बने थे. रक्षामंत्री के रूप में जार्ज ने कई अच्छे कार्य किए. अपने नए चुनाव क्षेत्र नालंदा को आयुध कारखाना दिया तो पोखरण का परमाणु विस्फोट उनके रक्षामंत्री रहते ही हुआ. करगिल युद्ध भी उनके रक्षामंत्री रहते ही हुआ जिसमें पाकिस्तानी घुसपैठी सैनिकों को खदेड़ने में हमारी सेना कामयाब रही. सियाचिन ग्लेशियर की दुरुह बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों की दशा-दुर्दशा जानने के लिए वहां जानेवाले वह पहले रक्षामंत्री थे. वे वहां 18 बार गए. उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि दिल्ली के साउथ ब्लाक में बैठनेवाले सैन्य अधिकारियों-बाबुओं को भी सियाचिन भेजा जाना चाहिए ताकि वे वहां रह कर सैनिकों के विकट जीवन और उनकी समस्याओं का एहसास और समाधान भी कर सकें. हालांकि बार बार सियाचिन जाते रहने के कारण भी वह अलजाइमर (स्मृतिलोप) की चपेट में आ गए जो उन्हें पिछले एक दशक से सार्वजनिक जीवन से दूर रहने और फिर उनकी मौत का कारण भी बना.

अपने राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में जार्ज कई तरह के विवादों से भी घिरे. परिवार में भी उथलपुथल हुई. मित्र जया जेटली के बढ़ते दखल के कारण पत्नी लैला कबीर घर छोड़कर चली गईं और तभी लौटीं जब जार्ज शारीरिक और मानसिक रूप से भी अशक्त से हो गए थे. लैला देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और फिर लालबहादुर शास्त्री की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे शिक्षाविद स्व. हुमायुं कबीर की बेटी हैं. इससे पहले रक्षामंत्री रहते जार्ज पर ‘तहलका टेप कांड’ और ‘ताबूत घोटाला कांड’ में संलिप्तता के आरोप भी लगे जिसके चलते उन्होंने रक्षामंत्री के पद से त्यागपत्र भी दे दिया. हालांकि उनके विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई थी.

सरकार के मंत्री और राजग का संयोजक रहते वह वाजपेयी सरकार के संकटमोचक भी रहे. उनके करीबी दावा करते हैं कि उनके दबाव में ही भाजपा 1998 से लेकर 2004 तक ‘अयोध्या विवाद’, ‘कामन सिविल कोड’ और कश्मीर से संविधान की धारा 370 को हटाने से संबंधित अपने विवादित मुद्दों को ‘कोल्ड स्टोरेज’ में रखने को राजी हो गई थी. लेकिन सरकार के संकटमोचन के क्रम में उन्होंने गुजरात के सांप्रदायिक दंगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का अनावश्यक बचाव भी किया. इसी तरह से उन्होंने उड़ीसा में पादरी ग्राहम स्टेंस और उनके दो बच्चों को जिंदा जला देने की घटना में संघ का बचाव किया जिसके चलते उनकी बड़े पैमाने पर न सिफ विरोधियों बल्कि समर्थकों के बीच भी किरकिरी हुई. ऐसा उन्होंने गठबंधन राजनीति की मजबूरी के कारण किया या फिर किसी और कारण से, इसका खुलासा उन्होंने कभी नहीं किया.

सादगी और सुरक्षा

केंद्र सरकार में संचार, उद्योग, रेल और रक्षामंत्री रहते और उससे पहले भी उनकी सादगी और निडरता में कभी कमी नहीं देखी गई. रक्षामंत्री रहते कई बार वह कृष्ण मेनन मार्ग के बंगले से अपने मंत्रालय और संसद भवन भी पैदल ही चले जाते थे. अपने निजी कार्य, यहां तक कि अपने दो जोड़ी खादी के कपड़े धोने का काम भी वह खुद ही करते थे. सुरक्षा के नाम पर उन्होंने कभी कोई ताम-झाम नहीं किया. उनका बंगला हर समय सबके लिए खुला रहता था. मंत्री रहते भी उनके बंगले पर नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत और म्यांमार के कथित विद्रोही, नेता डेरा जमाए रहते थे. सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में एक बार उन्होंने कहा था कि जिसे अपनी जान को बहुत खतरा नजर आता हो उसे तिहाड़ जेल में चले जाना चाहिए क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह तो जेल ही हो सकती है.

एक बार पी वी नरसिंह राव के प्रधानमंत्री रहते उनके गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण का बंगला जॉर्ज के बंगले के ठीक सामने पड़ता था. जब भी गृहमंत्री कहीं आते जाते, उनके सुरक्षाकर्मी जॉर्ज के बंगले का गेट बाहर से बंद कर जाते, क्योंकि जॉर्ज के घर कई तरह के लोगों का आना-जाना और ठहरना लगा रहता था. इनमें कश्मीर, पंजाब और उत्तर पूर्व के ‘उग्रवादी’ भी होते थे और नक्सली भी. ये सब अपनी समस्याएं लेकर जॉर्ज के पास आते-जाते थे. गृहमंत्री की सुरक्षा की चौकसी से जॉर्ज और उनके साथियों को दिन में बार-बार अपने ही घर मे कैद रहना पड़ता था. इससे तंग आकर एक दिन जार्ज ने खुद अपने बंगले का गेट उखाड़ फेंका और लोकसभा में जाकर कहा, “आखिर यह गृहमंत्री देश की आंतरिक सुरक्षा कैसे करेंगे जो अपने पड़ोसी सांसद से इतना डरते हैं कि घर आते-जाते उसे बाहर से कैद करवा देते हैं.”

राजनीति में सादगी, सहजता और निडरता की मिसाल रहे जार्ज फर्नांडिस के साथियों ने उनका इस्तेमाल तो किया लेकिन कभी उनके साथ न्याय नहीं किया. कइयों ने तो उनके साथ दगा भी किया. सक्रिय राजनीति के उनके अंतिम वर्षों में जिस तरह से उन्हें जनता दल (यू) के अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार और शरद यादव की जोड़ी ने हासिए पर धकेला, 2009 के आम चुनाव में उन्हें लोकसभा के टिकट से वंचित किया गया जिसके विरोध में वह स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के बावजूद निर्दलीय चुनाव लडे़ और हारे और फिर सहानुभूति का दिखावा करके उन्हें कुछ महीनों के लिए राज्यसभा में भेजा गया, यह सब उनके राजनीतिक जीवन के दुखद प्रसंग हैं जिनके बारे में एकाधबार उन्होंने हमसे साक्षात्कारों में चर्चा भी की और कहा कि कुछ लोग अपनी निरंकुश कार्यप्रणाली के रास्ते में उन्हें बाधक समझने लगे हैं. इन प्रसंगों का भी उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर हुआ. रोग शैया पर उनकी दुरावस्था देख कर बहुत बुरा लगता था. कभी कभी लगता कि इस जीवन से तो उनकी मुक्ति ही बेहतर है हालंकि उनकी भौतिक उपस्थिति भी उनके समाजवादी साथियों-कार्यकर्ताओं, दुनिया और खासतौर से दक्षिण एशिया में एकाधिकारवादी सत्ता को चुनौती देनेवाले संगठनों-मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा सम्बल और भरोसा थी कि जार्ज अभी जिंदा है. उनके निधन से आज समाजवादी आंदोलन की वह पीढ़ी समाप्त सी हो गयी जिसने राजनीति में ‘सिविल नाफरमानी’ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर गरीब, शोषित, पीड़ित, किसानों, मजदूरों और सर्वहारा वर्ग के हक के लिए सतत संघर्ष किया. अब ऐसा कोई नहीं दिखता.